◇アフィリエイト広告を利用しています

2024年4月22日 日本郵政を200株 単価@1457円でショートしました。

根拠

A(25日移動平均線)が下向きで、株価がAの下にあるときは、ショートをし続ける、というAルールに基づく投資行動。

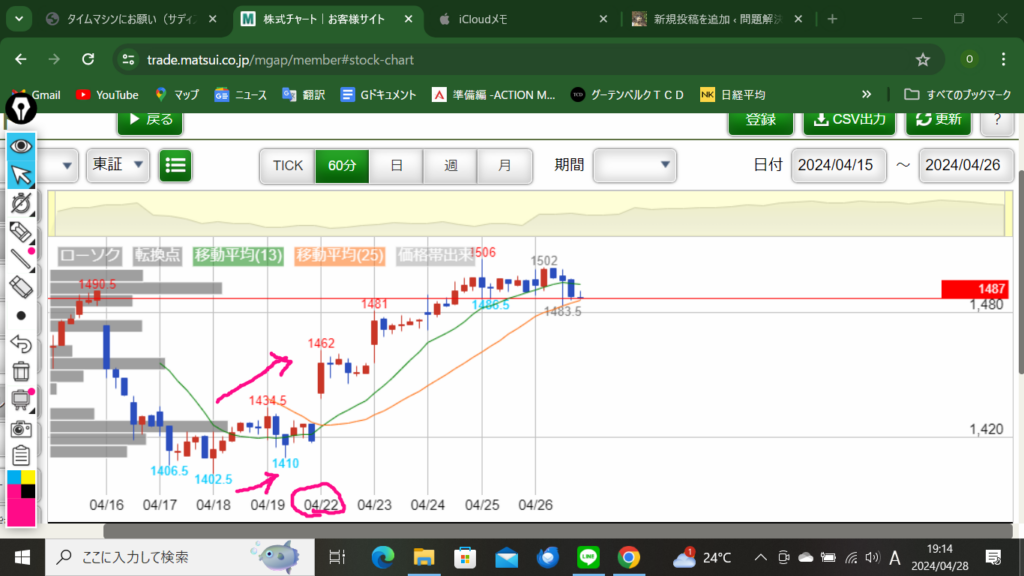

日足は、下の図のように、直近3日間では、高値切り上げ、安値切り上げの上昇トレンドでした。ピンクの矢印のところでショートしました。

Aルールでは、25日間の動きの平均に基づいているため、数日間の短期的な動きには、連動してはおらず、おおまかなルールになっています。

上の図のオレンジ色の曲線がAですが、Aはやや下向きで、株価はAの下にあります。25日間の平均であるため、短期的な動きは

そのため、Aルールをやめて、もう少し短期的な動きにも対応できるルールを考えようとしました。

①日足の直近3日の動きとして、高値切り上げ、安値切り上げである上昇トレンドであることを確認

②60分足で、高値切り上げ、安値切り上げである上昇トレンドであることを確認

③15分足で、高値切り上げ、安値切り上げである上昇トレンドであることを確認

①②③がそろえば、上昇トレンドと判断して、直近高値を超えたら、その戻りを待って、買う。

このようなルールで運用できないかを考えています。

余談ですが、トレンドが上昇トレンドから転換して、トレンドレスまたは下降トレンドに変わったことを認識する条件として、ダウ理論があります。

下の図の日本郵政の日足では、直近の高値1590.5円を作った押し安値を下抜けた日に、ダウ理論では、上昇トレンドから、トレンドレスに変わったと考えます。

この下抜けた日に、トレンドレスではなく、下降トレンドになったと早とちりして、ショートをすると、戻りの上昇に直面して戸惑い、失敗することがほとんどです。

4月25日時点でのコメントは、下の通りです。

上のコメントは、あくまでもAルールに基づいた投資基準から、ポジションを持つのが早いと記録しているのですが、後半では、持つのが早いかどうかを判断する基準として、日経平均の動向を認識すればよいという考え方を書いています。

これ以下では、日経平均の60分足と、15分足のトレンド認識は触れずに、日本郵政の60分足と15分足のトレンド認識についてだけ、検証しています。

日経平均の日足、60分足、15分足のそれぞれのトレンド認識は、時間があれば記録します。

4月22日に単価@1457円で200株ショートして、翌日4月23日、そのショートポジションの損切り予約として、1485円を超えたら返済買いの逆指値予約をしました。

ここで、日本郵政の日足は、4月22日では、直近3日間のトレンドは、上昇トレンドでした。

はたして、ショートをしていたほうがよかったのか、60分足と15分足を見ていきます。

下の図が、日本郵政の4月22日の60分足です。

高値切り上げ、安値切り上げの上昇トレンドとなっています。25日移動平均線では、下降トレンドですが、短期的には、上昇トレンドということになります。

上昇トレンドのなかで、ショートをしているため、かなりリスクのある投資行動であるといえます。

「落下しているナイフをつかむな(買うな)」という投資格言があります。これは、逆に上昇している場合を考えれば「上昇している株をショートするな」という意味もあります。

では、日本郵政の15分足は、どうなっていたでしょうか。

下の図は4月22日から23日、24日の15分足のチャートですが、高値切り上げ、安値切り上げの上昇トレンドとなっています。

日足、60分足、15分足のそれぞれが、高値切り上げ、安値切り上げの上昇トレンドとなっているなかで、ショートをするのは、投資行動としては、危険といえます。

この場合の、投資行動は、寄り付きで買うことです。または、直近高値を超えたら買うか、押しからの上昇を待って買うことです。決してショートではありません。ショートを考える局面は、直近安値を割ったときであり、条件付きでショートをする局面でした。

25日移動平均線(A)ルールしか、自分には行動基準がなかったため、4月23日には、さらに200株を大引けで追加ショートしました。単価は@1476円で、トータル400株の平均単価は@1467円となりました。この日の終値は、1476円でした。

4月23日の高値が、最初の200株の損切りポイント1485円を超えなかったため、かろうじて損切りは免れましたが、含み損を抱えて、不利な状況となりました。

4月24日は、まず損切り予約を9時前にしました。

損切り予約① 単価@1457円のショートの損切り予約 約2%上の1490円を超えたら買い返済。

損切り予約② 単価@1476円のショートの損切り予約 約2%上の1505円になったら買い返済予約。

4月24日 9時以降の動き

損切り予約①の200株が1490円で損切。実現損失6500円。

もし、1457円でショートではなく、1457円で買っていたら、含み益となっていた。

日足、60分足、15分足の3つが上昇トレンドの場合は、ショートではなく、買い推奨。

4月24日の終値は1497円。400株のうち200株が損切りになり、残りは200株でショートの単価@1476円。含み損失は解消ならず。

4月24日のコメントは、以下の通り。

4月25日の9時前の行動。

損切り予約② 単価@1476円のショートの損切り予約 約2%上の1505円になったら買い返済予約。

4月25日9時以降の動き。

単価@1476円のショート200株が、株価が1505円に到達したため損切り。実現損5648円。終値1490円。

株数が少なかったから損失額は少なかったが、もし、株数を増やしていたら、Aルールでは、継続して結果を出せるルールではなく、損失を拡大させるルールであることがわかった。

ショートをせず、買うか、または様子見をする局面であり、ショートをする判断が間違っていた。これは、ショートのタイミングが早いというよりも、①日足の直近3日のトレンド判断②60分足の高値切上げ切り下げ安値切り上げ切り下げのトレンド判断③15分足のトレンド判断の3つを行わなかった、ということです。

トレンド転換の認識と短期的なトレンド判断を行い、条件が揃った時だけ投資行動をすること、それ以外は様子見とすることで、簡単な局面でしかお金を使わないようにしていきたいと考えます。

最後に、トレンド転換でショートするタイミング、ロングするタイミングをダウ理論に従って検証した日経平均先物の5分足のチャートを下に示します。